La palette végétale choisie pour les espaces verts a une incidence directe sur la biodiversité, qui englobe les insectes tout autant que les oiseaux, les mammifères, les batraciens, les champignons, la vie du sol...

En raison du changement climatique, certains professionnels préconisent l’introduction de plantes exotiques tolérantes à la sécheresse, avec le risque toujours possible que certaines espèces deviennent envahissantes. Une autre démarche consiste à privilégier la végétation locale (lire l’encadré page suivante). La réponse consiste peut-être à faire appel aux deux.

Au-delà de ce débat, certaines actions contribuent clairement à soutenir la biodiversité :

- diversifier les végétaux, mais aussi les strates végétales et les habitats (souches d’arbres, tas de bois, zones non fauchées…) ;

- créer des continuités écologiques (trames vertes et bleues) afin de faciliter la circulation et la reproduction ;

- adapter les pratiques d’entretien (gestion différenciée, taille raisonnée, paillage en place…).

Par exemple, en remplaçant les pelouses uniformes par des prairies fleuries gérées par une fauche tardive ou du pâturage, on favorise l’installation d’une flore et d’une faune variées. Une prairie extensive peut de cette façon héberger plus de 1 500 espèces d’insectes ! Une réduction de la fréquence de tonte augmente rapidement la biodiversité du sol, des collemboles jusqu’aux araignées. Dès la deuxième année, la vie du sol s’en trouve nettement enrichie. En revanche, attention à l’acceptabilité sociale : outre l’aspect « négligé », les gens peuvent craindre de voir des tiques ou des rongeurs…

Des plantes horticoles, sauvages et spontanées

Les producteurs horticoles adaptent progressivement leur manière de faire : en réduisant les intrants, en produisant des essences locales, en sélectionnant des espèces résistantes à la sécheresse ou fournissant des services écosystémiques. Mais les pratiques doivent encore évoluer : « Aujourd’hui, 80 % des ventes de plantes ornementales se concentrent sur une quinzaine d’espèces, souvent stériles et peu intéressantes pour la faune », souligne Christophe Jarry.

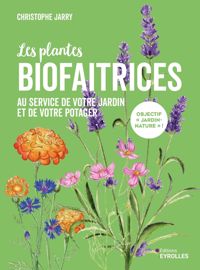

Chef de projet en biodiversité au sein des pépinières du Plateau de Versailles, l’horticulteur vient d’éditer un livre de 140 pages intitulé Les Plantes biofaitrices au service de votre jardin et de votre potager. « On a globalement un potentiel botanique à notre disposition de 10 000 espèces qui nous permettent de réaliser un jardin. »

Dans son ouvrage, le producteur présente une sélection de végétaux aux effets bénéfiques pour les écosystèmes :

- les plantes informatrices, qui signalent la présence de bioagresseurs, par exemple l’ortie et son puceron spécifique ;

- les plantes répulsives, qui repoussent naturellement certains insectes par leur odeur (eucalyptus, œillet, basilic, genêt…) ;

- les plantes pièges, qui attirent les bioagresseurs, telle Bergenia crassifolia avec les otiorhynques, ou l’aubergine et les pucerons ;

- les plantes allélopathiques, qui émettent des toxines inhibant la croissance d’autres plantes ou repoussant des insectes (sapin, lavande, ciste, origan, thym…) ;

- les plantes gîtes, qui fournissent un refuge pour les auxiliaires naturels, à l’instar des graminées pour l’hivernage des coccinelles, des syrphes et des chrysopes ;

- enfin, les plantes à pollen et nectarifères, qui fournissent de l’énergie aux insectes (trèfle, nigelle de Damas, centaurée, framboisier…).

Il est important de choisir des plantes qui fleurissent en période hivernale (Betula, Corylus, Cornus...), car « lorsque les abeilles émergent dès 12 °C en février, elles n’ont rien à manger ! ». Il existe plus de 1 000 espèces d’abeilles en France, principalement solitaires. Mais il faut penser également aux coléoptères, papillons, mouches…

Un réseau d’espaces végétalisés variés et connectés

La fragmentation des milieux empêche la circulation et la reproduction. La continuité écologique est primordiale, elle se crée grâce au réseau d’espaces verts publics, mais aussi des jardins privés. À ces surfaces de pleine terre, s’ajoutent les murs et les toitures végétalisés (lire l’encadré ci-dessous).

Les murs, surtout anciens, sont capables d’héberger mousses, lichens, insectes, chauves-souris, voire oiseaux et reptiles. Le lierre, souvent décrié, constitue un refuge et une source alimentaire pour nombre d’insectes, sans toutefois dégrader le bâti sain. Un guide de Plante & Cité (décembre 2024) détaille les différents types de murs, apporte des préconisations de gestion et recommande des aménagements favorables à la biodiversité sur les constructions neuves : cavités, substrats, matériaux poreux…

Selon le concept canadien du « 3- 30-300 », toute personne en milieu urbain devrait voir trois arbres depuis sa fenêtre, avoir 30 % de couverture végétale à proximité et un espace vert accessible à 300 mètres de son domicile. En y ajoutant le choix d’espèces diversifiées (y compris les « sauvages ») et l’acceptation de la végétation spontanée (rudérales), les bases d’une trame verte favorable à la biodiversité se dessinent.

Quelle est la place du paysagiste dans cette approche de la végétalisation ? S’agit-il « d’ensauvager les pratiques » ?

Pour Olivier François, entrepreneur paysagiste et pépiniériste dans le Jura, cet oxymore judicieux crée un « carrefour entre le naturel, le sauvage et le culturel »... Il invite à « structurer la forme » du jardin pour répondre aux exigences humaines et à « déstructurer le contenu » pour laisser place à la spontanéité et aux espèces vagabondes, conciliant de cette manière les besoins de l’être humain et de l’environnement.